ゲイリー・ハメルさんの著書、「経営の未来」を読んだ。

本書は近代経営管理の仕組みが持つ自由と規律、効率と創造性といったトレードオフの問題に対し、いかにして経営管理イノベーションを実行すればいいのかを手助けするために書かれている。

近代経営管理の仕組みは、気ままで独断的で、自由な精神を持つ人間を標準やルールに従わせはするが、それによって莫大な量の想像力と自主性を無駄にする。業務に規律をもたらしはするが、組織の適応力を低下させる。成果中の消費者の購買力を増大させはするが、同時に何百万人もの人々を封建的とも言える上意下達の組織に隷属させる。おまけに、企業の効率を劇的に高めてはきたものの、企業の倫理性を高めてきたという証拠はほとんどないのである。

しかし、破壊的とも言える変化の時代を向かえた今、適応力のない企業はどんどん淘汰されかねない。

また、利幅を確保するには従来の効率重視の経営では不十分で、競争ルールを破壊するような斬新なイノベーションをどんどん生み出さなければならない。

そして、どんどん増えていく新興企業より先を行くために、社員を奮い立たせ、日々最高の力を発揮させる方法を新たに築きあげなければならない。

つまり現代の企業は、以下の3つの課題を突きつけられているのだ。

1.規模の大小を問わず、どの企業でも、戦略変更のペースを劇的に加速させること。

2.イノベーションをすべての社員の日常的な業務にすること。

3.社員の奮起させて各自の最高の力を発揮させる魅力的な労働環境を築くこと。

新しい現実を迎えた今、経営管理のイノベーションが必要なのだ。

しかし、必要なのはわかっていてもなぜそれがなかなか行われないのかと言うと、イノベーションを阻む足かせがあるからだ。

それはずばり、長年その会社に勤めている幹部たちの持つ既存の戦略への強い思い入れという、古いメンタルモデルである。

社員に自由を与えることで規律が失われないだろうか、社員に創造力を発揮させるのに必要な時間を与えることで、効率が奪われないだろうか。

このような不安が必ず生じてくるのである。

そうすると、経営管理イノベーションが解決しなければいけない問題が浮かび上がってくる。

1.社内のすべての人間をイノベーション活動に参加させ、各人に創造力を高めるツールを持たせるにはどうすればよいか。

2.トップ・マネジメントの空疎な信念がイノベーションを阻まないようにし、異端のアイデアがその価値を実証するチャンスを与えられるようにするにはどうすればよいか。

3.今日の結果を出すために全力で走っている組織で、草の根イノベーションのための時間と空間を生み出すにはどうすればよいか。

1.集中、規律、秩序を犠牲にすることなく管理を減らすことによって社員の自由を拡大するにはどうすればよいか。

2.官僚型組織の仕組みではなくコミュニティの精神が人びとを結びつける会社を築くにはどうすればよいか。

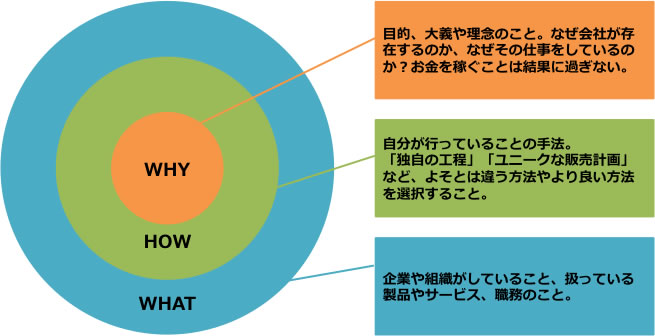

3.組織のすべての人間が感じる使命感を、非凡な貢献の基盤になるように高めるためにはどうすればよいか。

例えばこれらの課題を克服した新しい経営管理のあり方をマネジメント2.0とするならば、筆者はそれはウェブ2.0にきわめて似たものになると考えている。

すなわち、

●すべての人に発言権がある

●創造のツールが広く配布される

●実験が手軽に安く行える

●資格や肩書きより能力がものを言う

●参加は自主的である

●権力は下から与えられる

●権威は流動的で、加えられる価値に付随する

●唯一のヒエラルキーは「自然な」ヒエラルキーである

●コミュニティは自己定義する。個人は情報によって大きな力を与えられる

●すべてが分散的である

●アイデアは公平な土俵で競争する

●売り手と買い手が互いに相手を簡単に見つけることができる

●資源が機会に従って自由に移動する。

●決定は仲間の間でなされる

と、なる。

経営管理イノベーションの必要性を訴える著書なら読んだことがあるが、具体的に何を解決しなければいけないのかをこれほど分析し、指針としてまとめあげたものは初めてだ。

本書の言うように、これからの組織では社員全員がイノベーターでなければならないのだとしたら、本書は現在人全てに読む価値があると思う。

以下、私用メモ

●以下の4つの条件が満たされていれば、トップダウンの規律はあまり必要ない

1.現場の社員が結果に責任を負わされている。

2.社員がリアルタイムの業績データを入手できる。

3.業績に影響を及ぼす主要変数について社員が決定権を持っている。

4.結果、報酬、評価の間に密接な関連がある。

| 経営の未来 | |

|

ゲイリー ハメル

日本経済新聞出版社 2008-02-16 おすすめ平均 |

ホーム

ホーム 管理人について

管理人について ブログ記事

ブログ記事 スティーブ・ジョブズ

スティーブ・ジョブズ 業務改革/BPR

業務改革/BPR IT/ツール

IT/ツール ビジネススキル

ビジネススキル 読書/勉強法

読書/勉強法 ワークスタイル

ワークスタイル 管理人の日記

管理人の日記 雑学ネタ

雑学ネタ コンタクト

コンタクト

自分の職場を楽しい場所に変えられるかもしれない

自分の職場を楽しい場所に変えられるかもしれない